Extrait :

Quelques semaines plus tard, Torpenhow, rentrant à Londres après un séjour à la campagne, trouva Dick assis, la mine joyeuse, devant son chevalet.

– Eh bien, cela va toujours, ce succès ? lui demanda-t-il.

– Toujours, mon vieux Torp. Et j’en veux encore, j’en veux sans cesse. Les vaches maigres sont mortes ; vivent les vaches grasses.

– Prenez garde, mon cher ! Quand on ne cherche que le profit, on risque de ne faire que de mauvaise besogne.

Il s’allongea sur un divan, où le petit fox-terrier qui le suivait sauta tout de suite pour se pelotonner et s’endormir sur sa poitrine. Dick préparait sa toile. Devant lui, une table à modèles gardait les traces boueuses des chaussures du soldat qui sans doute venait de la quitter. Un mannequin se dressait immobile, tout auprès, au milieu d’objets hétéroclites, de fourreaux de sabres, de gourdes, de ceinturons, de plaques d’uniformes et de paquets de tuniques. Une panoplie d’armes exotiques s’adossait au mur. Le soleil d’automne s’abaissait sur l’horizon, noyant tout cela dans une vapeur dorée. Des ombres estompaient déjà les coins de l’atelier.

– Oui ! s’écria Dick d’un ton délibéré ; oui j’aime le succès, j’aime les compliments, j’aime le plaisir et, par-dessus tout, j’aime l’argent, – ce qui fait que j’apprécie les gens qui me procurent tout cela. Je conviens, par exemple, que ce sont de drôles de corps tout de même !

– Ne dites donc pas de mal d’eux, puisque vous profitez de leurs travers ! J’imagine que cette sensationnelle exposition de vos œuvres a dû vous rapporter gros, hein ? Avez-vous su que les journaux l’ont appelée une « Parade sauvage » ?

– Que m’importe ! J’ai vendu tout ce que j’ai voulu, tout, jusqu’au dernier pouce de toile. Je crois, ma parole, que messieurs les connaisseurs me prennent pour un artiste qui s’est fait tout seul, pour une espèce de barbouilleur du trottoir ! L’autre jour, un de ces bonshommes étonnants m’a soutenu que les ombres sur le sable blanc ne peuvent être bleues… bleu d’outre-mer comme je les ai peintes et comme elles sont ! Il est vrai que cet observateur, je m’en suis assuré bien vite, n’a jamais vu d’autre plage que celle de Brighton. Ça ne l’empêchait pas de disserter sur l’art. Il m’a fait un cours, s’il vous plaît, et m’a engagé fermement à étudier la technique. Ah ! si le vieux Gleyre l’avait entendu !

– Ah ! çà, vous avez donc travaillé chez Gleyre, vous ? Quand ?

– À Paris, pendant deux ans. Il enseignait comme par suggestion, sans jamais rien indiquer par des mots. La seule explication qu’il donnât, c’était : « Continuez, mes enfants ! » À vous de vous débrouiller, après cela, comme vous pouviez ! Par exemple, il avait un coup de pinceau divin, et en voilà un qui comprenait la couleur. Il la rêvait ; il la voyait…

– À propos de couleurs, interrompit Torpenhow, vous rappelez-vous les effets étonnants que nous avons vus au Soudan ?

– Taisez-vous ! fit Dick tout remué par l’évocation de ce souvenir. Vous me donneriez l’envie d’y retourner tout de suite. Quels tons, là-bas ! De l’opale et de la terre d’ombre, de l’ambre et du rubis et du rouge brique, et du soufre… du beau jaune soufre, comme la crête d’un cacatoès ! Et puis, à côté de cela, des fonds bruns, avec des rochers presque noirs, tranchant sur le tout, et une frise décorative de chameaux, dessinant un feston, sur un ciel pâle et pur de turquoise !

Il se leva et se mit à marcher dans l’atelier.

– … Eh bien, si j’essayais de rendre cela tel que Dieu l’a fait, et de le traduire aux yeux, avec tout le talent possible…

– Charmante modestie !… Continuez.

– … Une demi-douzaine de nigauds des deux sexes prétendraient que cela n’existe pas, et qu’en tout cas, ce n’est pas de l’art.

– Tout ça parce que j’ai quitté la ville pendant un mois. Dick, vous avez été vous promener dans les cénacles et avez écouté parler les gens...

– En tout cas, cela m’a appris ce que veut dire l’art, l’art sacré, l’art divin…

– Ah, bah ! Et quoi donc ? Ils vous ont enseigné ce que c’est que l’art ?

– Oui ! donner au public ce qu’il est capable de comprendre, et quand vous le lui avez une fois donné… recommencer. Ainsi, tenez !… (il retourna une toile qui se dissimulait contre la muraille) voici un échantillon d’art véritable. On va le reproduire en fac-similé pour la première page d’une revue hebdomadaire. Je l’ai intitulé : La Dernière Balle… Vous vous rappelez la petite aquarelle que j’avais faite aux portes d’El-Maghrib ? C’est le même sujet, plus poussé. Voici comment je m’y suis pris : j’ai attiré ici, en lui offrant à boire, mon modèle, un magnifique carabinier ; je l’ai grisé, abominablement grisé au point d’en faire un être sauvage, effrayant, un énergumène. Je lui ai planté sur la nuque un casque colonial, j’ai fait exprimer à son visage l’angoisse tragique de la mort ; j’ai fait jaillir le sang de sa blessure… Ce n’était peut-être pas « joli », ni léché ; mais je vous jure bien que c’était un soldat qui se bat, un homme qui meurt.

– Toujours modeste ! dit Torpenhow.

Dick se mit à rire.

– Bah ! je parle pour vous… Non, vraiment, je l’avais fait de mon mieux, en tenant compte du brillant de la peinture à l’huile. Eh bien ! croiriez-vous que le directeur de cette misérable revue a eu le front de me dire que ma composition choquerait ses abonnés !… qu’elle était trop brutale, trop grossière, trop violente ! Je repris ma Dernière Balle, et voici le, résultat de mon nouveau travail. J’ai habillé mon combattant d’un magnifique habit rouge, sans une tache : c’est de l’art ! J’ai ciré scrupuleusement ses souliers ; voyez-vous ce petit reflet, correctement placé sur l’orteil ? c’est de l’art ! J’ai nettoyé sa carabine avec le plus grand soin, car tout le monde sait que les carabines sont toujours propres quand on s’en est servi : c’est de l’art ! J’ai astiqué son casque : on emploie toujours la pâte à polir, en campagne, car sans elle, pas d’art ! J’ai rasé mon bonhomme, je lui ai lavé les mains ! J’ai donné à ses traits une expression de paix sereine et de plénitude heureuse. Résultat : une enseigne de tailleur militaire. Le prix : grâce au ciel, le double de ce que j’aurais obtenu pour ma première ébauche, qui n’était cependant pas trop mal !…

– Et alors, vous vous imaginez faire passer cela pour votre œuvre personnelle ?

– Pourquoi pas ? C’est bien moi qui l’ai faite, moi tout seul pour la plus grande gloire de l’art national et sacro-saint.

Torpenhow tira sans rien dire quelques bouffées de sa pipe, puis il rendit son verdict, au sein d’un nuage de fumée bleue :

– Si vous n’étiez qu’une outre gonflée de vanité idiote, monsieur Dick, je hausserais les épaules et je vous laisserais aller au diable, à califourchon sur votre appuie-main ; mais quand je songe à mon amitié pour vous, quand je constate que vous joignez à votre infernal amour-propre la susceptibilité ridicule d’une petite fille de douze ans, je crois nécessaire de me déranger pour votre bien. Voyez plutôt.

Et du bout de sa bottine, Torpenhow creva la toile...

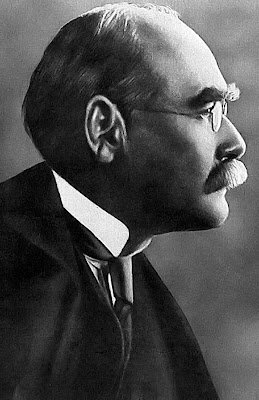

Rudyard Kipling - Éditions Gallimard